菅義偉官房長官は3月30日の記者会見で、大学生らを対象にした奨学金制度について、「無利子奨学金の拡充や、所得連動返還型奨学金の速やかな導入について検討している」と述べ、5月にまとめる「ニッポン1億総活躍プラン」に具体策を盛り込む考えを示した。安倍晋三首相も29日の会見で、「本当に厳しい状況にある子には、返還がいらなくなる給付型の支援によって手をさしのべる」と発言していた。ただ、民進党などが求めている給付型奨学金には巨額の財源が必要で導入のめどは立っていない。

愛知県常滑市の中部空港で、国の子ども・子育て支援新制度に基づき認可対象になった保育園が4月1日に開園する。空港内に国の基準を満たす保育施設ができるのは全国初で、従業員のほか地元住民も利用できる。同市内で保育施設を開いている民間会社「エスチャイル」が運営する。定員は0~2歳児の計19人で、中部国際空港のグループ会社や航空各社などの従業員枠14人、地元の地域枠5人。30日時点で14人が入園予定という。

年中無休で午前5時半から午後11時まで受け入れる。施設は第2セントレアビル1階に設け、年齢別に区分けした部屋(計161平方メートル)や、滑り台などの遊具を備えた園庭(100平方メートル)がある。栄養士や保育士ら約10人で運営にあたる。

岐阜県内で東進ゼミナールを展開する株式会社東進(岐阜県美濃加茂市、飯田陸三社長)と、全国に生花を配達する花キューピット株式会社(東京・品川区、西家正純社長)は、塾を卒業していく生徒たちが、お母さん、お父さんに感謝の気持ちを花束に込めて贈る感動の動画を配信している。大学受験を終えて塾を卒業していく生徒のために開かれたパーティー。そこに集まった生徒たちに、〝花束をつくる〟というミッションが与えられた。

ときに談笑しながら花束をつくる生徒たち。

驚きを隠せない生徒たち。しかし、花キューピットのスタッフの指導のもと、生徒たちは見よう見まねで花束をつくり始める。用意されたのは「母への愛」を示すカーネーション。最初は戸惑いの表情を浮かべていた生徒たちも、お母さん、お父さんのために花を選びはじめると、やる気に満ちた表情を浮かべ、真剣な眼差しに変わった。花束に添える手紙も準備して、その瞬間を待つ。

一方、面談を理由に塾にやって来たお母さんとお父さん。待合室から呼び出されて面談をおこなうはずの教室に移動。しかし、ドアを開けるとそこには生徒たちが着席している。そして、ホワイトボードに大きく描かれた「卒業ありがとう」の文字の前にはわが子の姿。

一人ひとりに花束が贈られた。

何が起きているのか状況がわからぬまま、わが子のところに行くと、これまでの感謝を綴った手紙が読み上げられ、気持ちを込めてつくった花束が贈られた。

この日、東進ゼミナールのすべての校舎で同時におこなわれたこのイベントは、「最後の授業」として、「日頃からお世話になっている一番身近な人に〝感謝〟の気持ちを伝えることの大切さを知ってほしかった」と、東進の飯田裕紀取締役は話す。

感動の「最後の授業」の様子は、動画投稿サイトYouTubeで配信中。今年35周年を迎える東進では、新たな生徒紹介ツール『こうかんドリル』の開発・提供をはじめ、次世代の塾のあり方を提案している。今後は花キューピットとの取り組みを全国の学習塾にも広げていく。

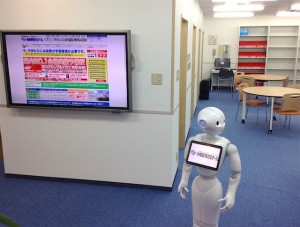

沖縄受験ゼミナール(沖縄県那覇市、川満由美代表)は、今春からソフトバンクの人型ロボット「Pepper(ペッパー)」を那覇本校に導入した。沖縄県の塾では初のペッパー導入となる。ペッパーの導入により、最先端の技術に触れながら、リアルな人との関わり合いを追求する。同ゼミナールの運営母体である株式会社OESの西田・グループマネージャーは「沖縄は長期的にICT(情報技術)産業の振興に力を入れていることもあり、生徒が最先端技術に触れる機会をつくりたいと考えた」と導入の意図を話す。

株式会社OESグループマネージャーの西田氏(写真左)と遠山氏

3月18日に開かれた入塾式では、ペッパーが「僕は沖ゼミペッパーです。生徒の知的好奇心を刺激して将来の選択肢を広げてほしいという依頼を受け、フランスからやって来たんだ」と自己紹介。生徒は愛くるしい容姿の人型ロボットに歓声を上げた。

同塾では今後、生徒たちに日常的にロボットに触れさせて、最新の情報工学への興味を喚起し、多様な進路の存在を示すことで、医師・公務員といった収入が安定すると言われている職業に偏りがちな生徒の進路志望の幅を広げることによって、情報技術系の企業が集積しつつある沖縄の人材開発に寄与していきたいとしている。実際に地元企業と協働で、プログラミング教室なども企画する。

沖縄受験ゼミナールの玄関で来校者を迎えるPepper

日常的には、来校者への応対をはじめ、生徒に対しても時間割や教室変更を案内できるよう、専用アプリの開発も進めている。また、ペッパーの導入に合わせて、机が整然と並べられた従来型の講師室を、全国の主要大学で設置が拡がるラーニング・コモンズを意識した雰囲気の空間へと大幅にリニューアルした。生徒が講師に気軽に質問することができるようにすることに加え、講師間のコミュニケーションを促進するねらいがある。この講師室のリニューアルとペッパーの導入を機に、塾への来校者数も昨年の春に比べて約2倍に増えているといい、講師同士のコミュニケーションの密度も以前に比べて濃くなっているという。

共働きやひとり親家庭の小学生が放課後を過ごす学童クラブのニーズが高まっている。三鷹市は学童の待機児童が増えるなか、入れなかった児童を夏休み中に預かる検討を始めた。保護者の要望にこたえ、預かる時間の延長も広がる。三鷹市によると、学童の待機児童は昨年5月に69人だったが、今年は1次申し込みで74人。ほとんどが上・下連雀地区に集中する。

学童クラブの定員が増えている武蔵野市。これまで12カ所が一律午後6時までで延長はなかった。だが、保護者たちが延長を求める署名を集め、2015年12月の市議会で、学童クラブ条例の改正案が可決。4月からは午後7時まで1時間延長される。2月中旬からは試行的に時間延長が始まっている。