学進グループは、四国の徳島県・香川県を拠点に、教育サービス事業をおこなっている。

同グループは、NTT東日本の学習支援クラウドサービス『ひかりクラウド スマートスタディ』をはじめとする「学習塾・学校向けICTトータルパッケージ」を採用し、ICTの本格導入をはじめた。同グループが見据える学習塾の未来像に迫る。

革新を続ける学進グループ

学進グループは、2014年に「学進スクール」、「統知塾」、「メビウス」の3つの塾が統合して生まれた。

2020年に向けて、株式上場も目指しているこの塾は、四国の徳島県・香川県を拠点に、幼児から高校生まで総合的な教育サービス事業を展開している。昨年から今年にかけて、探究学習やプログラミング教室などの先進的な教育をはじめ、大学入試改革に対応する学習指導を提供する「QLiP」も立ち上げた。

QLiPでは、ロジカルシンキングや探究型の授業を提供している学習塾ロジムと、a.school(エイスクール)と業務提携をおこない、これまでの知識集約型の授業に加えて、思考力や論理力を養成する学習コンテンツを中心に提供していく。

株式会社QLiP共同代表 松岡伸行氏

株式会社QLiPの松岡伸行共同代表は、「首都圏では中学入試や高校入試の出題傾向が、論理力や思考力を問う試験に変わっている現状を見ると、将来的には、知識偏重型の入試をしている徳島でも、変化は免れないと思っています。そこで、他社に先駆けて、先進的な指導をおこなうことによって、徳島のリーディングカンパニーとしてのリーダーシップを発揮して行きたいと思っています」と意気込む。また、同社の島田誉之共同代表も「今後は、小中学生にプログラミングを学べる環境も提供し、論理的な思考力や、探究心を育てて行き、子供たちの将来に繋がる能力の養成を考えています」と語る。

株式会社QLiP共同代表 島田誉之氏

その学進グループが、ICTの本格導入にあたりパートナーに選んだのが、NTT東日本だ。

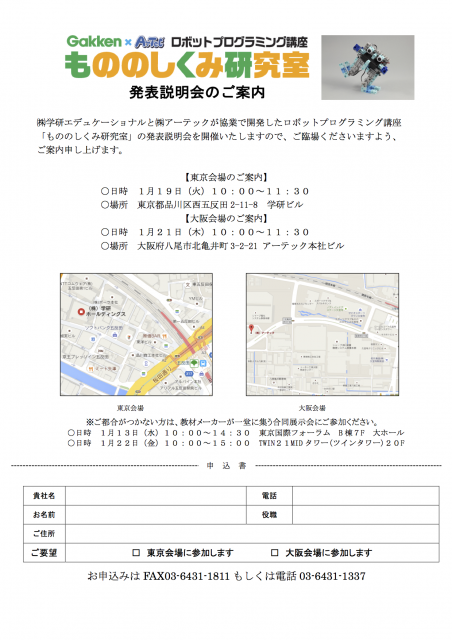

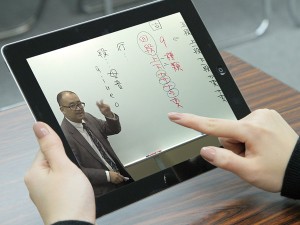

NTT東日本が提供する「学習塾・学校向けICTトータルパッケージ」は、学習支援クラウドサービス「ひかりクラウド スマートスタディ」(以下、スマートスタディ)や、光回線・Wi─Fi環境の整備、生徒に配布したタブレット等の管理、そして生徒・保護者、講師からの問い合わせ対応の一元的なサポートを提供し、受講者一人ひとりの学習進捗や理解度に合わせた〝スマート〟な指導を実現してくれる。

地域に根差した活動

学進グループが、このトータルパッケージを導入するきっかけとなったのは、現在校舎展開をおこなっている徳島県という立地にある。徳島県は横に広く、南北にも伸びている。すると、どうしてもすべての地域に校舎をつくり、講師を派遣するのは難しい。そこで考えたのが、映像授業をはじめとしたICTの活用であり、それに最適なソリューションとしてスマートスタディを採用した。

ただし、スマートスタディで塾での授業をそのまま配信するのではなく、コーチングによって個々の学習方法を導き出す「学進・com(ドットコム)」というコースを新たに設定し、生徒一人ひとりに合った問題集の選定や、受けるべき授業を紹介しながら、学力を伸ばしていく。

株式会社学進執行役 市原圭介氏

「NTT東日本のサービスは、映像授業の配信だけではなく、Wi─Fiや端末の管理など、一元的に提供されています。導入にあたり、知識が乏しかった状態だったにも関わらず、アフターフォローも含めて安心して導入に踏み切ることができました」と、株式会社学進の市原圭介執行役は、その導入理由を話す。

また、映像授業の活用法として、先取りでの学習はもちろんだが、授業を欠席した生徒に対しても、映像授業でフォローができ、進度の差を埋めることも可能になる。

このように、生徒自身が自ら進んで学べる環境が整備される点は大きい。

さらには、新入社員や講師の研修にも、映像ツールを活用することも考えているそうだ。

「有害なサイトなども含めて、授業以外のコンテンツを見られないように制限をかけ、学習に集中できる環境の整備、端末の管理も一括して実現できます。また、トータルサポートの一環で、学進専用のサポート窓口も開設し、機器やネットワークの設定方法、スマートスタディの活用方法の問い合わせなど、ICT関連のサポートを全てアウトソースすることで、専門の部署をつくる必要もなく、指導に集中できる環境が用意できるので心強いです」と、市原氏が言うように、充実したサポート体制も注目だ。

学進グループが描く未来の学び

株式会社学進代表取締役 山本俊輔氏

「私たちは塾での授業で培った人と人の〝繋がり〟を大切にしてきました。例えば100人の生徒がいたとして、1対100ではなく、1対1の関係を100本つくれるか、最終的に重要なのは人と人の繋がりです。これは双方向でないと意味がありません。ICTはツールに過ぎませんが、映像を使っても実際に対面している関係性を持つことができると思っています。そのツールを使って人と人の繋がりを大事にして、さらに人間として生きる力のある生徒を社会に送り出していくのが、学進グループの使命だと思っています」と、学進の山本俊輔代表取締役は最後に語ってくれた。

学進グループは、地域の高校受験にフォーカスした映像コンテンツの発信をはじめとして、将来的には、グループ全体でICTを活用し、オンラインでディスカッションをおこなうことも考えている。

学進グループの取り組みは、ICTが地域に密着した教育サービスの発展にも大いに貢献している好例となるだろう。

お問い合わせ

PC・スマホで 「学びに効果とワクワクを」 検索

Googleで「学びに効果とワクワクを」での検索結果はこちら(Google検索結果ページ)

東日本電信電話株式会社 ビジネス開発本部

●WEBでの問い合わせ https://flets.com/manabi/

●メールでの問い合わせ ntt-lc@ml.east.ntt.co.jp

『ひかりクラウド スマートスタディ』(以下、スマートスタディ)は様々な機能を備え、生徒だけでなく、講師にとっても円滑で、さらにはより深い授業を可能にしている。

『ひかりクラウド スマートスタディ』(以下、スマートスタディ)は様々な機能を備え、生徒だけでなく、講師にとっても円滑で、さらにはより深い授業を可能にしている。