文部科学省の専門家会議は4月22日、「デジタル教科書」について2020年度に導入する案を示した。教科書は現在紙を前提としているが、文科省は17年度にも法改正して正式な教科書と位置づける方針。導入後しばらくは紙の教科書と併用する。音声や動画を活用することで、学習効果を高めることが期待できるという。紙の教科書のように無償化はしない見通しで、家庭や国、自治体の負担が課題になる。教員の指導力向上なども欠かせない。専門家会議は16年末までに最終報告をまとめる。

株式会社iTEP Japan(東京都新宿区)は3月27日、E−CAT(English Conversational Ability Test)の説明会と受験体験会を開催した。E−CATとは新しく開発された英語スピーキングテストのことで、アメリカロサンゼルスに本社を置くBES(Boston Educational Services)が開発。発案者は、文科省の委員も務める英語講師の安河内哲也氏だ。

安河内氏の説明に聞き入る参加者たち

E−CATを受験する際は、ヘッドセットとマイクを装着してインターネットに接続されたパソコンに向かい、指示に従いながらインタラクティブに発話していく。発話した音声データはインターネット経由でアメリカに送られ、トレーニングを受けたアメリカの採点者によって採点される。

テストはパート1〜パート6に分かれていて、パート1は自分のことを話す「自己紹介」、パート2は英文をクリアに読めるかどうかを試す「音読」、パート3は身近なトピックに関して答える「トピック」、パート4は表示される2枚の写真に関して答える「写真描写」、パート5は画面上のドキュメントについて答える「資料」、パート6は自分の意見を述べる「意思表明」となっている。

E-CATのコンセプトを語る安河内哲也氏

E−CATは現行のスピーキングテストの弱点を克服すべく、様々な工夫がされているのが特徴だ。その1つとして挙げられるのが、発話を誘導するガイド(静止画像)の存在である。ガイドは優しい口調で語りかけてくれ、テストの緊張をほぐしてくれる。BESと試行錯誤しながらE−CATを開発した安河内氏は「これまでのスピーキングテストのような、いかにもテストという雰囲気を改善し、リラックスして受験できるようにしたかった」と話す。

やさしいガイドにより緊張せずにテストを進められる

また、問題が出題されてから答える間に練習時間を設けるなど、受験者が普段の力を発揮しやすいようにしている他、アカデミックやビジネスなどのような専門領域は扱わず、誰でも経験したことがあるジェネラルな問いが出題されるようになっている。このことによって、英語が得意な中学生をはじめ、高校生、大学生、社会人等すべての人が対象となる。さらに、問題は乱数で自動生成され、近くの受験者とは異なるものを出題。受験者同士が同じ問いに答えることで不正が起こる、といったことがないよう配慮するなど、細部にまでこだわってつくられている。

実際のテストを体験する参加者たち

CEFRでいうA1〜B2レベルの能力が測定できるこのテストの受験方法と受験料は、「団体受験」が4500円、「公開受験」が6000円、「個人受験」が7000円となっていて、日本を代表する複数の大企業がすでに団体受験の申し込みをし、試験を実施し始めているという。また、どんなパソコンからでも自由に受験できる、準公式版もリリースされる予定である。

安河内氏は「E−CATは、学校や企業での英語教育によい影響を与えられることを目指しており、今後大きなテストに育てていきたい」と抱負を語っている。E−CATに関する問い合わせは、電話03・3513・4511(iTEP Japan)へ。

沖縄受験ゼミナール(沖縄県那覇市、川満由美代表)は、今春からソフトバンクの人型ロボット「Pepper(ペッパー)」を那覇本校に導入した。沖縄県の塾では初のペッパー導入となる。ペッパーの導入により、最先端の技術に触れながら、リアルな人との関わり合いを追求する。同ゼミナールの運営母体である株式会社OESの西田・グループマネージャーは「沖縄は長期的にICT(情報技術)産業の振興に力を入れていることもあり、生徒が最先端技術に触れる機会をつくりたいと考えた」と導入の意図を話す。

株式会社OESグループマネージャーの西田氏(写真左)と遠山氏

3月18日に開かれた入塾式では、ペッパーが「僕は沖ゼミペッパーです。生徒の知的好奇心を刺激して将来の選択肢を広げてほしいという依頼を受け、フランスからやって来たんだ」と自己紹介。生徒は愛くるしい容姿の人型ロボットに歓声を上げた。

同塾では今後、生徒たちに日常的にロボットに触れさせて、最新の情報工学への興味を喚起し、多様な進路の存在を示すことで、医師・公務員といった収入が安定すると言われている職業に偏りがちな生徒の進路志望の幅を広げることによって、情報技術系の企業が集積しつつある沖縄の人材開発に寄与していきたいとしている。実際に地元企業と協働で、プログラミング教室なども企画する。

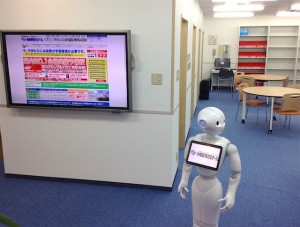

沖縄受験ゼミナールの玄関で来校者を迎えるPepper

日常的には、来校者への応対をはじめ、生徒に対しても時間割や教室変更を案内できるよう、専用アプリの開発も進めている。また、ペッパーの導入に合わせて、机が整然と並べられた従来型の講師室を、全国の主要大学で設置が拡がるラーニング・コモンズを意識した雰囲気の空間へと大幅にリニューアルした。生徒が講師に気軽に質問することができるようにすることに加え、講師間のコミュニケーションを促進するねらいがある。この講師室のリニューアルとペッパーの導入を機に、塾への来校者数も昨年の春に比べて約2倍に増えているといい、講師同士のコミュニケーションの密度も以前に比べて濃くなっているという。

株式会社学研エデュケーショナル(東京・品川区、出口鯉一社長)と株式会社アーテック(大阪府八尾市、藤原悦社長)が手を組んで、この4月よりはじまるロボットプログラミング講座「もののしくみ研究室」の発表説明会を、4月に東京、名古屋、大阪の3会場で開催することを明らかにした。

もののしくみ研究室の授業風景

同講座は、昨年9月の日本経済新聞の記事をはじめ、同10月には私塾界主催の「リーダーズフォーラム」で紹介されると、全国の学習塾や学校などから多くの反響を集め、今春から導入をはじめる企業も複数ある。今回の説明会では、この夏以降に導入を検討する企業に向け、講座の具体的な内容や、導入方法について説明する。

開催日は、4月14日(木)に名古屋市中村区椿町の名鉄グランドホテル、4月19日(火)に東京都千代田区のトラストシティカンファレンス・丸の内。4月26日(火)に大阪市北区のホテルグランヴィア大阪で、それぞれ開催する。説明会への参加は、事前に申込書をダウンロードの上、FAXで学研エデュケーショナル申し込む。

「もののしくみ研究室」発表説明会に関する問い合わせは、電話で03-6431-1337(学研エデュケーショナル ICTスクール事業部)へ。

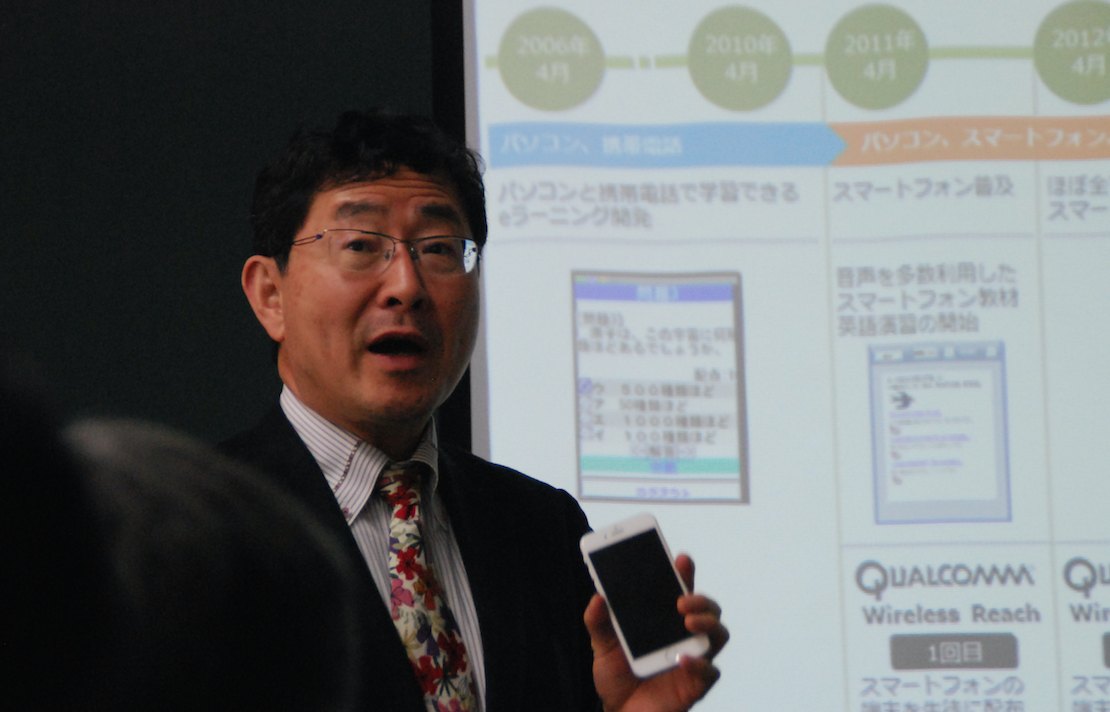

ルネサンスアカデミー(株)(代表取締役社長:桃井隆良)は 、オンライン学習サービス「スタディサプリ」の開発元である(株)リクルートパートナーズ(東京都中央区/代表取締役社長:山口文洋)の開発者を招き、ICT教育をテーマにした講演会をルネサンス大阪高等学校にて開いた。「ICTが学校現場を変える」と題した本講演会には、これからの教育の在り方を考えようとする教育関係者が集った。

「ルネサンスアカデミー(株) 代表取締役社長:桃井隆良氏」

「スタディサプリ」は、リクルートマーケティングパートナーズ社が、2011年10月に高校生向けオンライン学習サービス「受験サプリ」をリリース後、小中学生向け「勉強サプリ」、英語学習をサポートする「英語サプリ」など、それぞれの学習領域に特化する「サプリ」を提供していく過程で、より多様な「学び」を総合的にサポートしていくために、「スタディサプリ」としてそれらのサービスブランドを統一したもの。ルネサンスアカデミー(株)では、この「スタディサプリ」を最大限活用し、生徒一人一人の学習の理解度に応じて最適化されたオーダーメイド型の「完全個別対応学習」を目指し、独自のアダプティブラーニングの構築に努めていく。

東京大学、京都大学を初めとした難関校への合格実績が著しい西大和学園高等学校(奈良県)でも、今期は全生徒に導入された「スタディサプリ」。今後も目が離せない。

ソニー・グローバルエデュケーション(以下、SGED)は、新たなコンセプトにもとづいたロボット・プログラミング教育キット「KOOV(クーブ)」を2016年夏に発売することを明らかにした。自由な形を作れるアーテック社のブロックと、電子基板を組み合わせたロボット教育キットだ。

ソニー・グローバルエデュケーションの礒津 政明社長

『月刊私塾界』3月号の〈企業研究〉でも紹介しているSGEDは、誰もが簡単に教育を受けられ、競い合い学び合えるよう、アプリやサービスの枠を超えた新しい教育インフラを創り上げることを目的に2015年4月に設立された。現在、世界的に注目を集めているSTEM(Science:科学、Technology:技術、Engineering:工学、Mathematics:数学の略)教育において、ロボット・プログラミングが主要な教材として広がりを見せているが、今回リリースした「KOOV」は、SGEDが昨年秋に初等教育向けに策定した「STEM101」という、Think(思考力)、Make(創造力)、Feel(探究力)の3つの要素で構成されるの新しいカリキュラムのMake=「技術・工学を中核に、ロボット、プログラミングなどものづくりを習得する創造力プログラム」の要素を具現化した最初のプロダクトとして発表した。

KOOVは、2016年夏に商品化を予定。商品化にあたってSGEDは学校教材のトップメーカーであるアーテックと共同開発契約を締結し、製品開発をはじめている。両社のノウハウを活かし、ロボット・プログラミング教育の事業を拡大していくとしている。