佐賀市は来年度から、市内の全市立小中学校53校で毎月1回土曜授業を復活させる。2002年度に「ゆとり教育」の一環で導入された公立学校の完全週5日制だが、学力低下への懸念などを背景に国が自治体の判断で土曜授業を導入できるよう方針を改め、県内でも12市町ですでに実施されている。佐賀市の土曜授業は来年度から全学年で一斉導入。市は地域の関係機関との調整といった準備を進める。6、7、9、10、12月の年5回に実施予定で、全学年で午前中のみの半日授業とする。

8月17日から21日にかけて、『瑞穂町フューチャースクール』の夏期講習会がおこなわれた。瑞穂町フューチャースクールは、東京都の瑞穂町教育委員会が、町内にある2つの公立校で運営する学習教室である。本誌8月号でも取り上げたが、7月18日に瑞穂第二中学校で、7月27日には、瑞穂中学校で開校式があり、この8月から本格的に授業がはじまった。

その特徴は、町内に教室を持つ2つの学習塾と共同で運営されている点にある。株式会社明光ネットワークジャパンが運営する「明光義塾」は瑞穂中学校を、株式会社やる気スイッチグループホールディングスが運営する「スクールIE」は瑞穂第二中学校を担当し、オリジナルテキストを用いて、それぞれの塾の特色を生かした授業が行われている。また、中学1年から3年生の希望者全員を対象者とし、希望者は全員が受講できるようになっているのも特徴の一つ。教科は数・英の2教科だ。

瑞穂町フューチャースクールは、学力を向上させるだけでなく、子供たちに生涯にわたって学び続ける「生きる力」の素地を身につけさせることを目的にしている。そのため、授業だけでなく、家庭学習も重視し、保護者に対しても協力を求める。例えば、教育委員会が「瑞穂町フューチャースクール通信」というものを随時発行し、授業の様子などを保護者に向けて発信している。また、同スクールの開催日には、保護者の見学・参観を自由にしており、地域をあげて子どもたちを応援するしくみを作っている。

もちろん、保護者だけではない。

「あんなに真剣な顔で勉強してる姿見たことないな」

そう呟いたのは、授業の見学をしていた中学校の先生。担任している生徒が、真剣な顔つきで勉強に取り組んでいる姿を見て、微笑んでいた。中学校の先生も、このプロジェクトに大きな関心を持っているようだ。

瑞穂町フューチャースクールは、夏期講習を終えたあと、9月から月に2回授業が行われる。学校の冬休み期間には冬期講習会が行われ、来年3月まで計20回の授業が予定されている。

官民連携の取り組みが増加しているが、希望者全員が受講できることや、二つの学習塾が協働しているなど、全国的にも例を見ない方法で運営されている。この取り組みがどのような形で身を結ぶのか、来年の3月が楽しみだ。

8月8日(日)、同志社大学寒梅館(京都市)にて、国際教育学会(ISE)が主催する公開シンポジウム「学びを科学する」が催された。

ISEは、初等教育から大学院教育までの教育の質を向上させるために設けられ、現場での効果的な実践、またデータに基づく研究を重視している。今回は、「効果的な学習」、「教育の可能性を探る」、「考え方・癒し・能力の開発」といったテーマの三部構成。一般も参加できる公開シンポジウムで、それぞれの実践に基づいた研究結果の報告があった。

第一部の「効果的な学習」で発表した、龍谷大学付属平安中学校・高等学校 校長補佐の平井正朗氏は、「私立中高におけるエンロールメントマネジメントの効果」と題し、学校評価との関連の中から実践している同校の学校改革についての実践報告の一例を報告。その後の質疑応答も、時間の許す限り絶え間なく続き、参加者の注目の高さが伺えた。

平井正朗氏(龍谷大学付属平安中学・高等学校 校長補佐)

第三部では、国際教育学会会長の西村和雄氏、京都大学基礎物理学研究所准教授の村瀬雅俊氏をはじめとした、各有識者によるパネルディスカッションがおこなわれ、最後まで活発な意見交換が展開された。

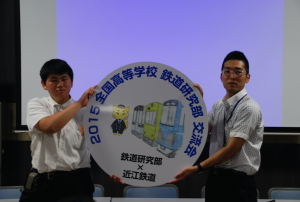

7月29日、30日の2日間に渡り、全国高等学校鉄道研究部交流会が龍谷大学附属平安高等学校(京都府)にて開催された。この交流会は2002年よりはじまり、今年で14回目を迎える。これまでは全国高等学校文化連盟で鉄道研究会が唯一ある神奈川県が主体で開催してきたが、今年度より全国高等学校総合文化祭の開催地に合わせて持ち回りで当番校を決めて実施することとなった。このため、2015年度の開催地である滋賀県に近い鉄道研究部のある龍谷大学附属平安高等学校(京都府)が主体となって企画を行うことになり、全国から各校の鉄道研究部の生徒が同校に集うこととなった。

7月29日、30日の2日間に渡り、全国高等学校鉄道研究部交流会が龍谷大学附属平安高等学校(京都府)にて開催された。この交流会は2002年よりはじまり、今年で14回目を迎える。これまでは全国高等学校文化連盟で鉄道研究会が唯一ある神奈川県が主体で開催してきたが、今年度より全国高等学校総合文化祭の開催地に合わせて持ち回りで当番校を決めて実施することとなった。このため、2015年度の開催地である滋賀県に近い鉄道研究部のある龍谷大学附属平安高等学校(京都府)が主体となって企画を行うことになり、全国から各校の鉄道研究部の生徒が同校に集うこととなった。

京都の観光地になりつつある梅小路蒸気機関車館の見学後、現在、鉄道関係の仕事をしている、龍谷大学附属平安高等学校、雲雀丘高等学校の鉄道研究部のOB・OGからの講演。その後、在学生とOB・OGによる交流会などもあり、参加した生徒にとっては視野を広げることのできる会となった。なお、参加した学校は以下の通りとなる(抜粋)。

洛南中学・高等学校(京都府)、高田中学・高等学校(三重県)、相洋高等学校(神奈川県)、雲雀丘学園中学・高等学校(兵庫県)、龍谷大学附属平安中学・高等学校(京都府)他。