サクセスケア(東京・中央区、青木 秀晃 代表)は、学習塾または予備校で講師を経験者を対象として、夏期講習中の睡眠と体調に関するアンケート調査を実施致した。調査結果からは夏期講習期間における先生の睡眠の不十分さ、不十分な睡眠と気分の乱れ等の症状との関係の強さが示唆され、睡眠が先生方の健康面での課題の一つとなることが伺われた。

多忙な先生方は体調を崩すリスクと常に隣り合わせであり、夏期講習期間はそのリスクが高くなることが懸念される。先生方の健康維持や、生徒が万全な状態の先生方から十分なサポートを受けられることに寄与するため、サクセスケアは夏期講習期間における先生方の健康に関するサポートや情報発信の質を高めることを目的として、睡眠に着目しその実態を調査した。

■ 調査概要

調査対象:学習塾または予備校で1年以上講師として就業された経験がある方

調査期間:2023年6月2日〜2023年6月9日

調査機関:サクセスケア

調査方法:インターネットによる回答(Surveroidを利用)https://surveroid.jp/

有効回答人数:191名

回答者の年齢:19歳〜82歳

■ 調査結果サマリ

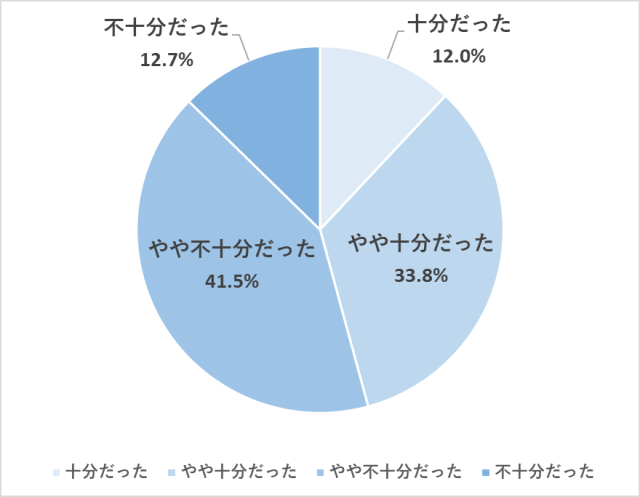

・夏期講習期間の睡眠を「不十分」「やや不十分」とした回答はそれぞれ12.7%、41.5%。合計で54.2%にのぼった

・睡眠が不十分な場合、眠気や能率低下だけでなく気分の乱れも多くなる

・自由記述では、「殺気立っていた」、生徒に対する苛立ちなど気分の乱れを示唆する回答、身体症状を記した回答などがみられた

■ 調査結果

夏期講習に従事された経験のある先生は191名中142名、年齢は19歳〜76歳でした。

以下は夏期講習に従事された142名の先生方からの回答をまとめております。

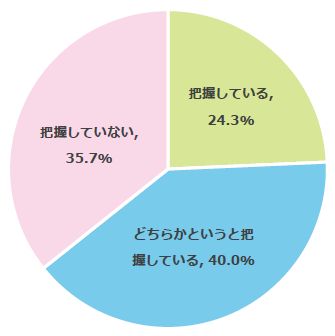

Q.夏期講習時の睡眠は十分でしたか

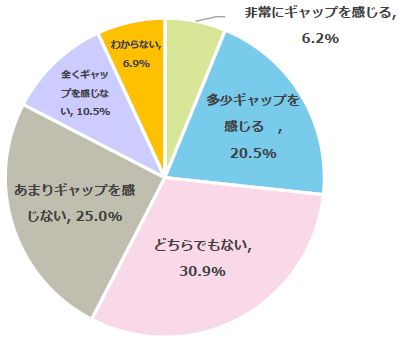

「不十分だった」「やや不十分だった」が「十分だった」「やや十分だった」をそれぞれ上回り、前2者が合計で54.2%に達している。夏期講習期間の睡眠不足が頻繁に起きるものであることが示唆されている。

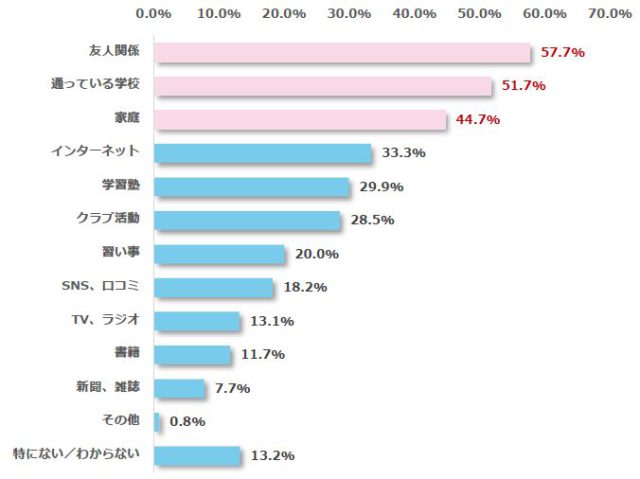

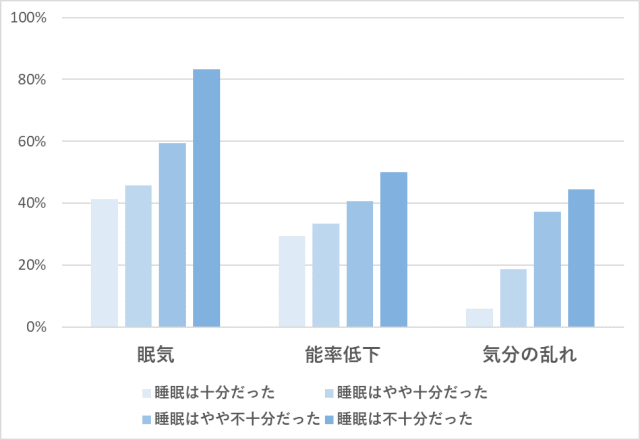

Q. 夏期講習の勤務時に不調を感じていたらその症状を選択してください

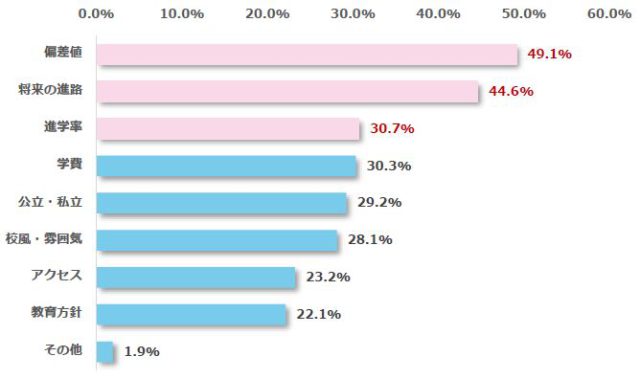

どの症状も睡眠に対する不十分さが強くなるほど頻度が高くなる。特に「気分の乱れ」の頻度は睡眠が十分であるかによる差が大きく、なおかつ対人トラブル等の原因となることも懸念される症状のため注意が必要。

Q.夏期講習時の心身の状態について自由に記入してください(一部抜粋)

・気分の乱れ

「生徒に対するイライラ」(50代男性、睡眠「やや不十分」)

「ちょっとしたことでも癇癪を起してしまうくらいイライラする」(40代男性、睡眠「やや不十分」)

「生徒たちの不安や焦燥感を感じると、自分自身も気持ちに揺らぎがあったと思う」(30代女性、睡眠「やや不十分」)

「殺気立っていた」(30代男性、睡眠「やや不十分」)

気分の乱れについて書かれていた例では、すべて夏期講習期間の睡眠について「不十分」「やや不十分」と回答されていた。イライラや「殺気」など対人トラブルを想起させる記述が目立った。睡眠が不十分であるほど気分の乱れが増えることから、そのリスクを減少させるためには睡眠の改善が求められる。

・身体症状

「睡眠時間不足により体がむくみ、冷えもかんじていたので婦人科系のトラブルが多かった。いつも緊張していた心理状態なので休みの日も脳が興奮し、落ち着かなかった」(50代女性、睡眠「不十分」)

「体調は崩しやすくなり、点滴に行くこともある」(30代女性、睡眠「やや不十分」)

身体症状について書かれていた例では、すべて夏期講習期間の睡眠について「不十分」「やや不十分」と回答されていました。不眠と身体症状が互いに強化し合うことも考えられるため双方への対応が望まれる。

・生活リズムの変化

「時間帯が今までと異なるので慣れるまでがつらかった」(60代男性、睡眠「やや十分」)

夏期講習期間中はスケジュールの変化から先生方の起床時刻がそれまでよりも早くなる場合があり、そうした場合は十分に時間をかけてリズムの変化に体を慣らしていく必要がある。

・期間前より良い、万全だった

「緊張感がある状態だが、始まる前よりは良い状態。やるべきことをやるだけなので」(40代女性、睡眠「やや不十分」)

「万全だった」(20代女性、睡眠「十分」)

夏期講習期間を比較的好調に乗り切っている先生方も少なくないことが伺える。もちろん、無理な働き方や生活は疲労を蓄積させて最終的に心身の破綻を招く原因となりますので「無理をしないこと」はすべての方に求められる。

■ 調査考察

夏期講習期間における先生方の睡眠は不十分なものになりやすく、眠気や能率低下、気分の乱れのような業務に支障を来す症状が出現する原因の一つとなっていることが示唆される。とりわけその傾向は気分の乱れにおいて顕著。

自由記述の中で気分の乱れについて触れられた内容には、殺気、生徒様に対する苛立ちなど対人トラブルへの発展が強く懸念されるものも含まれていた。睡眠の改善によって気分の乱れを防ぎ、トラブルが発生する可能性を低減することが望まれる。

■ 睡眠を改善するには

睡眠を改善するための第一手は睡眠環境の改善および眠前・起床後の行動改善。主な改善策を以下に挙げる。

◇ 睡眠環境の改善

・空調等によって快適な温度(室温および布団の中)を保つ

・枕や布団をできるだけ快適なものに交換する、または使用している寝具に不快を感じる原因を解消・軽減する

・寝室を可能な限り暗くする

・耳に入る音を可能な範囲で減らす

◇ 眠前および起床後の行動改善

・就床する6時間前以降にカフェインやニコチンの摂取を避ける

・就床前の食事を避ける。ただし空腹が強い場合は少量の軽食を摂る

・眠くなってから就床する(ただし睡眠薬の服用後はすぐに就床する)

・就床後15-20分程度経っても眠れない場合は布団を出てくつろぐ

・起床時刻を決め、起床後すぐに太陽光を浴びる

・朝食を必ず摂る

また不眠が続く場合、特に、不眠による苦痛や生活・業務への悪影響が強い場合は早期にメンタルクリニック等の受診を検討を勧める。メンタルクリニックは予約から受診まで1ヶ月以上を要することも多々あるため予約は早急な決断が必要だ。

身体的な問題が不眠の原因となる場合も多々あるので、身体面の不調を感じた際も躊躇せず医療機関を受診を勧める。

■ お問い合わせ先

サクセスケア

https://successcare.info/