ご報告

2022年8月25日午前11時30分頃より弊社事務所の通信機器の不具合、通信障害のために固定電話、FAXが不通となっておりましたが、先程、8月26日午後12時45分に復旧いたしました。

皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしました。

株式会社私塾界

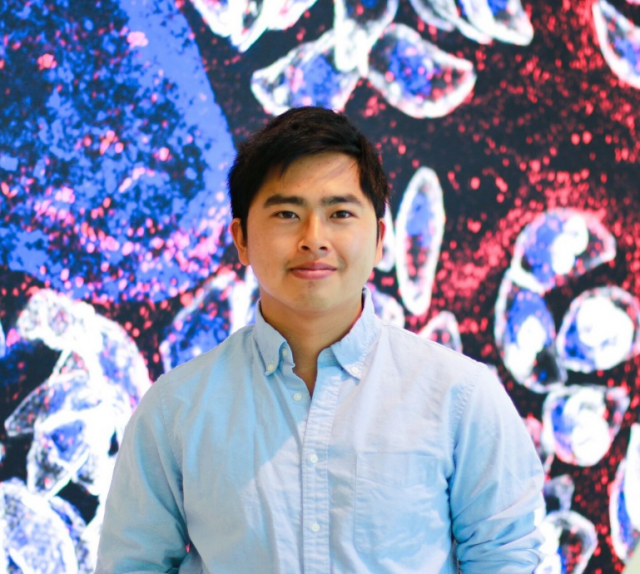

自分は、予備校も通わず東大へ。でもそれは「環境」のおかげだ。 分からないことはいつでも聞けたし、共に頑張れる仲間もいた。 じゃあ、それがない子どもたちはどうすればいい? だから、僕が作った。 いつも隣に、東大生がいる環境を。

「教育の地域格差」という社会問題が指摘されるようになって久しい。都市部では学校や塾・予備校が多数あり、最先端の学習ツールも豊富だ。かたや地方では、そうもいかないことが多い。学校は地域に一つだけ、学習塾もないという町は少なくない。より良い教育を受けたくても、そもそもスタートラインにさえ立てないのだ。

「その点、僕は環境に恵まれていただけなんです」と内田悠斗(27)は言う。自身は地元のトップ公立高校に通い、質の高い教育環境に身を置くことができた。

特に大きかったと感じているのは、優秀な友人たちに囲まれていたことだ。彼らと切磋琢磨することができたし、分からないところはよく教えてもらっていた。予備校にも通わず東大に現役合格できたのは、そのおかげだと言ってはばからない。

そしてその経験が、内田が開いた「東大毎日塾」の礎となっている。東大毎日塾は、オンラインの個別指導塾。最大のウリは、東大生が専属メンターとなっており、彼らに24時間質問し放題であることだ。優秀な友人たちにすぐ質問できる環境にあった自身の環境を、塾という形で再現しようとしたのである。

オンラインであれば、地域のハンデもない。一般的に、東京にいなければ受けられない東大生の指導やアドバイスを、どこからでも、しかもいつでも享受できるのだから魅力的だ。内田はこうして、少しでも教育の地域格差をなくそうとしている。

しかし、そんな東大毎日塾だが、開校当時はなかなか経営が軌道に乗らなかったと言う。

「誤算というか、大きな思い違いをしていたんです」と自責の念を込めて語る内田。

「最初は『質問し放題』だけで十分魅力になると思ってたんですよ。実際、そんな塾は珍しかったし、しかも東大生ですからね。でもそれは、ニーズを無視した『勉強が得意な側の人』の理屈でしかなかったんです」。

自分自身は、環境に恵まれたおかげもあって「得意な側」としてここまで来ることができた。分からないことだけをピンポイントで聞ければ後は自分でやればいいし、効率的だと思っていた。

しかし、いくら自由に質問できる環境があっても、それを活用できないタイプの子どもだっている。勉強を「自走」できて、初めてこの環境のメリットを享受できる。ここへの理解や共感が抜け落ちていたのだ。

そんな考えを反省した内田、「質問し放題」という強みは残しつつも、学習のプランニングやコーチングに力を入れ、ティーチングも加えた3つの軸で塾のサービスを作り替えた。そもそもどうやって勉強すればいいのか、志望校合格に向けてどんな戦略を立案すればいいのか、そのプランのチェック機能をどう稼働させていけばいいのか。これを東大生メンターが担う形にしたのである。

大事にしているのは「生徒に寄り添う」こと。ややもすれば、東大生は自身がやってきた勉強法に自信を持ちがちだ。しかし、それを生徒に押し付けないことだけは、徹底してメンターたちにも指導する。「この勉強法で成果が出ないのは本人の努力不足」などと的外れな評価をしてしまってはいけない。

その成果か、少しずつ生徒も増え、今では確固たる人気塾だ。他塾との提携事業にも乗り出した。「東大生講師がいつでも塾生の質問対応を代行」というキラーコンテンツを活かして、地域学習塾における人材不足問題の解決を目指している。提携塾は地方に居ながら「東大生から教えてもらえる塾」として新たなキャッシュポイントが構築できる。

一人の行動で、世界から教育の機会格差を根絶するのは難しいかもしれない。しかし、目の前の子どもたちを助けることはできるはず。内田は、そんな思いで今日も生徒と向き合っている。

・東大毎日塾 https://www.toudain.com/service/

・塾経営者向けページ https://www.toudain.com/service/juku/

・東大生の頭の中 https://www.toudain.com/

安倍元首相が凶弾に倒れた。

第一報に触れてから、テレビにかじりついた。

我が国で白昼堂々、衆人環視の元銃撃事件が起きることなど、誰が想像できたであろうか。最初の衝撃が過ぎると、この事件に関し幾つかの違和感を持つようになった。

一つ。容疑者の職業を海上自衛隊員と盛んに報道していたこと。20年前にわずか3年間所属していただけにも関わらずに、である。何か特別な意図でもあるのかと勘ぐりたくなる。

最近になり(7月18日時点)、無職◯◯容疑者というようになった報道機関が複数社出てきた。

二つ目。事件発生当初から、背景に宗教団体の存在が囁かれていたが、教団名は報道されなかった。

何故か教団側が記者会見を開き、その存在が明らかになった。

日本の警察当局やマスコミは、宗教団体の扱いに非常に神経を使う。腫れ物に触るように対応する。

背景が分かるにつれ、この事件の不可解さは増すばかりである。果たして社会と時代が大きく変わる転換点なのだろうか。

さらに、大和西大寺駅前や増上寺に献花のため訪れた人の多さに驚かされた。あまりにも突然の出来事で、事件当日の夕方には訃報が知らされ、安倍ロスなる言葉も生まれたが、あまりにも多い参列者であった。

元首相のご冥福を祈る。

夏期講習真っ盛り。酷暑の中、体調に配慮し、拡大中の新型コロナ対策に万全を期し、熱い指導に励んでいただきたい。

(如己 一)

16 CatchUp1 株式会社NSGアカデミー 受験の先を意識すれば モチベーションは向上する

18 CatchUp2 株式会社エデュライン オンライン英会話『KYO-KAI OnE』で 小学生コースをアップデート

20 CatchUp3 成基コミュニティグループ 代表取締役を社内外から公募

24 挑む私学 明星中学校・高等学校 SDGsに則った取り組みで人間力も大学合格実績も向上

27 目次・巻頭言

28 NEWS ARCHIVES

54 千里の道も一歩から ~編集長備忘録~

58 【特集】英語4技能の今

70 HOT TOPICS【的中速報】SDGsカリキュラムが次々と入試に「的中」する理由

78 TOP LEADER Interview独立自尊の社会・世界に貢献する人財を育成する 株式会社 ナガセ

88 教育サービス業界 企業研究(117) 株式会社フジテックス

91 日本教育ペンクラブ・リレー寄稿(342)

92 疾風の如く(157) 東大毎日塾 代表 内田 悠斗さん

94 For Whom the 塾 Tolls(15)

96 新米塾長のための「学習塾経営基礎講座」(111)

98 白書界隈徘徊話(89) 西村克之

100 自ら動き出すチームにする方法(95) 中谷彰宏

102 塾の家計簿(63)

104 シン・ジュクジン(9)

105 芸術見聞録(109)

107 塾長の机

108 為田裕行の「教育ICT行」(89)

109 10¹⁵ PETA(17)

110 1981(41)

111 Opinion from School(38)

112 林明夫の「歩きながら考える」(204)

114 塾ソムリエの講師研修指南 西村則康(名門指導会代表 塾ソムリエ)(44)

116 私塾界インサイト(53)

120 塾はどこから来たか、塾は何ものか、塾はどこへ行くのか―そして私(9)

122 咲かせよ桜(90) 小林哲夫

126 論点2022(8) ディープラーニングとは?

130 編集後記

132 Book Review

134 塾長のためのガジェット講座

ここ数年の『学習塾白書』には、各社の将来へ向けての投資が少な「過ぎる」と指摘されている。

この30年間、日本経済は成長していない。30年前、韓国の平均賃金は、日本の半分ほどだった。しかし現在は日本を追い抜いてしまった。

経済が成長しないのだから、賃金が伸びないのも当然だと思ってはいないか。

日本だけが賃金が伸びないのは、労使共に賃上げより、雇用の安定を優先したからでもある。

日本企業の内部留保は非常に大きい。長年に渡り設備投資や人的投資などをしてこなかった。何故なら将来への展望がないからだ。

これは企業だけでなく、政治に大きな責任がある。

再び『学習塾白書』を開く。

そこには、業界での将来投資が少ないのは、政治同様将来への展望が描けていないことが原因と推察されている。

しかし、学習塾業界の場合、将来の事柄で完全にわかっていることがある。

現在の小学校4年生は約103万人だが、21年度の出生数は約81万人にまで減少している。10年間で2割も減少することが確定している。

人口減で高校受験や大学受験は一般的に易化する。受験圧力は確実に低下すると考えられる。

10年後に向け、貴塾はどのような対策を講じているのだろうか。

これも早めに手を付けた方が良い。試行錯誤する時間を稼げたり、ノウハウを蓄積することができたりする。

(如己 一)

総合型選抜を取り入れている大学が増加している。例えば、私立大学の実施率は平成31年と令和2年を比較すると、84.0%→90.8%※になっている。市場という視点でも拡大している総合型選抜だが、この入試に早くから注目し『総合型選抜の専門塾AOI』を展開する株式会社花形は、これまでの画一的な観点では測れない力を問うこの入試に新たな可能性を見る。※文部科学省:令和3年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要

株式会社花形が展開する『総合型選抜専門塾AOI』。この塾の背景にあるのは、自身にとって、本当にやりたいことは何か? 将来何をやりたいか?という問いだ。

「これは総合型選抜の本質的な問いだと思います。今まで大学受験が教育のゴールと捉えられていたように思います。しかし、生徒の今後の人生を考えたときに、自分がやりたい領域で自分らしく輝いていける子供たちをもっと育てていかないといけない。それを可能にする塾としてAOIを作りました。また、AOIの思想は、大学入試制度改革、高大接続改革などの本質とマッチしていると思っています」と、株式会社花形代表取締役の小澤忠氏は語る。

AOIの強みはコンテンツと人。コンテンツはカリキュラムの中心にある動画教材も含めて全てオリジナルだ。 カリキュラムは、探求プログラムと受験プログラムにわかれる。場合によると、集団授業の形で行い、例えば時事問題を題材にディスカッションをしたり、グループディスカッションをしたり、塾では珍しいフィールドワークも行う。

自己分析も重要な要素だ。生徒が自身の価値観を明確にし、自分がやりたい領域、社会課題や学術、興味分野に対して方向性が見えてくると、志望理由書を作り上げていくフェーズに入る。これらは全て体系化され、独自のカリキュラムの中に組み込まれている。

資格試験対策も用意。例えば英検やTOEICなどの対策講座も備える。

また、生徒がやりたいことから将来何をしたいのかを逆算して、活動実績のアドバイスも行なっている。

小論文のトレーニングは通年で行われる。大学別の対策や課題文型小論文の対策も用意しているのも強みの一つだ。

そして、これらのカリキュラムを支えるのがメンターだ。

AOIでは、一人の生徒につき一人のメンターを専属につけない。生徒一人一人興味・関心は違う。そのため、生徒の一つ一つの興味・関心がある分野ごとに専門知識のあるメンターがフォローする。その上で、「こうすることで、誰に話しても大丈夫という心理的安全性がある環境が作れます。自己分析をしたものは、正直色々な人には話したくはないと思いますが、色々なメンターと接することで一体感が生まれ、話しやすくなります」と小澤氏はその効果について語る。

また、生徒だけでなく大学生のメンターを含め、繋がりは強い。毎年一つのコミュニティが作られる。卒塾後、何年も経っているのに、校舎に気軽に遊びに来る卒塾生も多く、大学生になって、就職活動など新しいフェーズに入る様なときなどにも連絡がくるそうだ。ある卒塾生は、今、同社で学生の身でありながら正社員として働いている。

この2 月、花形はA O Iで培ったノウハウを形にした『AOI HUB』と『QuickCheck』の展開をスタートさせた。特に前者は塾向けのコンテンツで、これを導入することで、総合型選抜対策専用カリキュラムの設置が可能になる。「地域密着型で地域から信頼をされている塾は数多いです。一方で、地方では総合型選抜自体の認知が少なく、その対策の仕方がよく分からないところも多いと聞いています。その格差をなくすことを目的に、AOI HUBを作り、学習環境に左右されることなく対策講座の提供を可能にしました」と小澤氏は説明する。つまり、AOI HUBを利用することで、自塾の強みを生かしつつ、あらやる入試に対応でき、生徒の選択肢を増やすことができるのだ。

しかし、総合型選抜はまだまだ誤解が多い。生徒や保護者はもちろん。高校の先生や塾の先生も同様だ。

「生徒たち自身、自分が総合型選抜に向いているのかわからない場合が多いです。ある生徒はテイクアウトして冷めてしまったフライドポテトを食べた時、揚げたてと塩味の感じ方に変化があることに気づいたそうです。そこで、調理法ごとの塩味の感じ方の変化を研究し、それを自主研究として大学に提出しました。それが実績の1つになり、栄養系の学部に合格したのです。あるいは面談に来て初めて自分が総合型選抜において評価される資格や経験を持っていることに気づかれる生徒さんや親御さんも多いです。」と小澤氏は語る。だからこそ、花形は総合型選抜の啓発も進めている。最後に小澤氏は語った。

「私はこのAOIが、日本の教育のあり方を変える存在になると思っています。特に偏差値という概念がないのが、総合型選抜の一番のポイントです。そもそも個性やポテンシャルは、偏差値的では測れないわけです。ハーバード大学には偏差値がなぜないのかという話と一緒なのですが、個性や生徒一人一人の得意なことに特化して、量産型ではないその子らしい人生にアプローチをしていきたい。その延長で、AOIが出てきたことで、日本の教育は変わったよねと言われるようになりたいと思います」

株式会社花形

株式会社花形 代表取締役 小澤 忠 氏

事業内容

創 業:2017 年3月

資本金:375 万

本社所在地:〒600-8099 京都市下京区上柳町325

URL:https://hanagata.co/

皆さんは貸借対照表(B/S)を読め(理解でき)ているでしょうか。

14世紀頃ベニスの商人が編み出したと云われる複式簿記。センスとして一定数の方が理解できないと云われている。

管理会計の目的は、十分に利益を上げ、長期的に会社の財務状態を良くすることだ。B/Sの現預金を増やし、自己資本比率を高めることが最終目標と言える。

理解が必要なのは、これが会社の資金繰りや長期的な成長戦略に深く関わることだからである。

ところが月次の試算表を作成する際、損益計算書(P/L)は作成しているが、B/Sは作成していない、作成していても詳細に検討をしていない、という方が多い。

P/Lがあれば営業収入経常利益率はわかる。しかし、経営効率数値で最も重要な総資本経常利益率は、B/Sがなければ算出さえできない。

管理会計でB/Sを「見る意味」は大きく2つある。

1つは自己資本比率や資産、借金の状況を見て経営の安全性を確認すること。

もう1つが資金繰りの確認である。特に財務的に弱い中小企業は、毎月精査する必要がある。

月次でB/Sを正しく使うときのポイントは、「B/Sの勘定科目の残高と増減を一緒に見ること」と、「必ずキャッシュフロー計算書と一緒に見ること」だ。

更にもう一段階上に行くためには、B/Sで中長期計画を策定できるようになることである。

(如己 一)

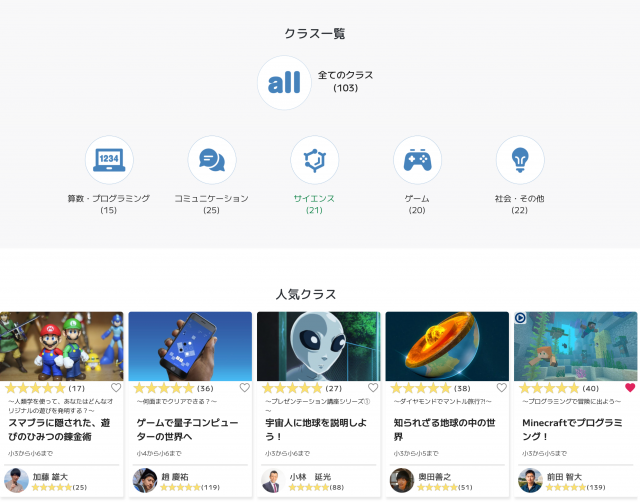

探究学習の授業を、オンラインで届けるためのプラットフォーム「スコラボ」。オンデマンドではなくライブ配信にこだわっているのが大きな特徴のほか、講師は外部に委託し、様々なジャンルの学びを取り揃えているのもポイントだ。スコラボを提供する株式会社Mined(東京・千代田区)の代表取締役 前田智大氏に、このプラットフォームを立ち上げようと思ったきっかけや実際の学びなどについて聞いた。

スコラボは探究学習に特化した、オンライン授業のプラットフォームだ。オンラインといってもオンデマンドではなくライブ配信にこだわっているのが大きなポイントの1つで、受講生は講師と直接やり取りしながら学びを深めることができる。

小1から高3まで幅広く学べるスコラボのテーマは、例えば「起業家になろう ビジネスの仕組み編」「Amoung Usの勝ち方を見つけよう」「どうぶつ博士になろう!」「スマホでイラストレーターになろう!」「ロケットの作り方」など、実に多彩だ。

現在、提供している授業は約120クラス。講師は約50名で、すべて外部の人材に委託している。それぞれが本業をおこないながら、スコラボにジョインしているカタチだ。前田氏としては、ある業界について少し詳しいという人ではなく、「その道を究めているエキスパート」を講師として迎えたい考えで、その数は紹介によって増えてきた。「オタクがオタクに教えるような授業をイメージしています」と前田氏。

また講師には、アクティブに考える時間を設けるようお願いしていて、授業を受ける子供たちからは活発な意見が飛び交う。

ほとんどの授業は1回完結型。4回シリーズなども試したが集客状況がよくなかったため、1回完結型に落ち着いた。60%ほどの生徒がリピートしてくれていて、「収益性はまずまずです」という。

スコラボという名は、「スコラ」(=ギリシャ語で学校の意)と「ラボ」=(実験)を組み合わせた造語で、ほかのサービスと重複しないよう、こだわって名付けた。運営会社であるMinedは、「可能性を発掘する」という意味だ。

スコラをリリースしたのは2020年。灘中高からMIT電子工学部、MIT Media Labへと進んだ前田氏がアメリカで6年間を過ごすなか、パッションを持った個人が活躍する世界に圧倒され、日本の情熱の総量を上げたいという想いで立ち上げた。

MIT Media Labを卒業してからは、高校生にコーチングをおこなっていた前田氏。やり甲斐や面白みは感じたものの、再現性が少なく属人的であることや、高校生の意識が目の前の模試にしかないことなどに疑問を感じ、スコラボを立ち上げ。「せっかく教育に携わるなら、僕自身が納得してやりたかったんです」。

そういった経験を活かし、スコラボが意識しているのは、「心から学びたいと思えるかどうか」だ。子供たちが学びを愛し、夢中になって物事に打ち込みながら、自分の可能性を広げてほしいと考えている。

心から学びたいと思えるようになるには、学びに対する「目的意識」が重要だ。なぜこの数式を学ばなければならないのか。目的意識が明確ではっきりしていれば、心から学びたいと感じられるだろう。

オンデマンドでなくライブ配信にこだわったのも、目的意識を高めたかったからだ。事業性を考えればオンデマンドのほうが断然よいが、録画を視聴して学ぶスタイルは、相当モチベーションが高い子でなければ続かない。ライブ配信で双方向にやり取りをして子供たちを丁寧にケアしながら、目的意識を高めている。

公教育の現場では、探究学習に力を入れたいと考えている学校も少なくないが、今はまだコンテンツが不足している状態だ。たとえコンテンツがあったとしても教員は多忙であるため、子供たちの目的意識を高めるよう指導していくのは、なかなか難しいといえるだろう。こうした状況を踏まえ、前田氏はいずれ公教育に入っていきたいと考えている。

「ゲーム制作や動画編集など、自分たちが将来やってみたいことを仕事にするには、数学の学びが不可欠であるといったことに、気づかせてあげたいですね。

私たちはフットワークが軽く、しかも安く速くサービスを提供できますので、そのメリットを生かしながら、子供たちの目をより輝かせてあげられたらと思います」

すでにスコラボは、学童とのコラボを実現。着々と領域を拡大しており、公教育に導入される日も近そうだ。

また今後はスコラボのアップデートも想定していて、AIを導入する可能性があるという。AIによってカリキュラムのスピードを早くしたり、「この授業を受けた生徒は、このクラスも取った」というようにレコメンドや興味発見のための機能を付け、学習の機会損失を減らしたい考えだ。すでにクラスの受講割合などは、手作業でデータ集計し、PDCAに取り組んでいる。

灘中を目指して受験勉強していた時は、塾通いをしていた前田氏。スコラボは塾との相性もよいと考えていて、「少しでも興味を持っていただけたのであれば、お気軽にご連絡ください」と話してくれた。

教育業界にスコラボが浸透するにはまだ少し時間がかかりそうだとみているが、周囲からの反応や手応えは悪くなく、「これからが楽しみです」と笑顔をのぞかせる。

前年度の合格実績、今年度の生徒募集、順調に滑り出したものと推察する。

5月に入り少し平穏な時期を迎えていると思われる。尤も既に夏期行事の準備に余念がないのかも知れない。

この春、食品をはじめ様々なものの値段が上がっている。電気料金などはこれからが本格的な値上げの時期を迎える。

学習塾の場合、年度途中で通常の授業料を上げることは難しい。

更に単純な価格添加は実施しづらい。商品(講座、教材、シラバス、カリキュラムなど)開発を伴わなければならない。

事業体はどれだけ豊富に経営資源を有していたとしても、それらを活用して企業としての成長や付加価値の向上を続けなければ、いずれ衰退や消滅に至る運命を迎える。特に、変化が激しく先が見通せない「VUCA(ブーカ=変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)」と称される現代の環境。事業や商品のライフサイクルはますます速く短くなり、事業やビジネスモデルの寿命は短命化の一途をたどる。

いかに優れた事業や商品でも、いずれ必ず衰退していく。どんなに大きな企業でも、どんなに優れた企業でも、現在の本業や中核事業といわれる既存事業の改善だけでは、中長期的には生き残れない時代に突入している。既存事業の深化と並行して、新規事業や商品・製品のイノベーションの芽を探索し、挑戦し続けなければ、継続的に成長することはできない。 是非このことに思いを馳せていただきたい。

(如己 一)

今年の賃上げはどのようになっただろうか。

大手製造業では3%以上の賃上げだったようだが、労働分配率が高い学習塾業界ではそうそう簡単には大幅な賃上げができなかったのではないだろうか。

とはいえ従業員の生活を守るためにも、できる限りのことをしなければならない。

春先から様々な物品の値上げが始まっている。今後はWTI原油先物価格の高止まりにより、本格的な物価上昇が到来しようとしている。

この数十年間、日銀は経済成長率2%を目指してきた。しかし、果たすことはできず、1%前後で推移した。それどころかマイナス成長の年が複数回存在した。

賃金は、労使ともに雇用の安定を優先してきたため、1人当たり現金給与総額は1997年を100とすると、2016年は89・7へと減少している。

3%に満たないものの、多くの学習塾で社員の賃上げは実施したであろう。

一方非常勤講師の時給はどうだろうか。

ふた昔前までは、学習塾の非常勤講師の時給は世間相場より高かった。しかし、現在は他業種の時給が上昇したため、それほどの差がなくなってきた。

しかも、拘束時間が長い、採点や補講に対する報酬が曖昧などと、学生の間で塾講師の評判は芳しくない。

待遇に関し考慮を迫られている。

最後に、今年度の授業料はどうされたのであろうか。

(如己 一)

株式会社インフィニティライフが提供する『セカチャレ』は、学習塾専用M&A仲介サービスだ。同社は、もともと学習塾を運営していた。その規模を拡大するべく買い手として売り案件を探したときに、学習塾を売りたい人や企業が多いことに注目する。そこから生まれたのが『セカチャレ』だ。塾特有の売却の難しさなどを知り尽くした同社は、他のM&Aを仲介する企業とは一線を画す。

買い手にとってM&Aの一番のメリットは費用だ。例えばフランチャイズに加盟し、新しく教室を開校しようとすると莫大な資金が必要になる。しかし、同じ金額でM&Aをする場合、すでに生徒が2、30名いて、年の売上が1500万円から2000万円ぐらいの状態の塾を購入することも可能だ。

では、塾のM&Aを考えたとき、買い手はどういう準備をすればいいのか?

株式会社インフィニティライフが提供する学習塾専用M&A仲介サービス『セカチャレ』は、買い手の準備や手間を最小限に抑える。秘密保持契約を結び、希望の規模、地域などを伝えれば、同社から条件に合う案件の情報が送られてくるので、その中から選んでいくフローになっている。

また、『セカチャレ』の手数料は案件ごとに最初の段階で決まる。最終的に譲渡金額が変わったとしても追加費用はかからない。これも特徴の一つだろう。買い手に費用が発生するタイミングは、基本的に基本合意を結んだ時と譲渡契約を結んだときの2回のみ。非常に利用しやすいサービスになっている。 今、同社が力を入れているのは、購入後のコンサルティングサービスだ。『セカチャレ』の利用者の中には、生徒数10名だった塾をM&A後、1年間で130名にした人などがいる。そこで行われた業務改善のフローなどのノウハウを提供し、M&Aからその後の成長戦略までサポートすることで更なる価値を提供する。

塾の売却を考える人の理由はそれぞれだ。例えば経営不振。あるいは後継者がいない。別事業に注力するために売却を考える人もいる。しかし、いざ売却することを決めても、どうすればいいのかわからないことが多い。

そこで『セカチャレ』は、買い手が気になるポイントをまとめて作った独自の「ヒアリングシート」を用意。これを用いて自塾のデータを作り、購入希望者の検討材料にする。その中には、売上や生徒と先生の人数、どんな授業を行っているかなど、収支の部分と運営の部分から買い主が塾の雰囲気をイメージできる内容が盛り込まれている。

『セカチャレ』で売却を希望する塾は小規模なところが多い。その中で、

「売却を検討される方は、2つのパターンに分かれると考えています」と、学習塾M&A事業部担当役員の高木直人氏は言う。

1つは経営者意識が強い人。そういう人に対して、

「温度感の高い方だけを最終的に面談に上げるので、お忙しい方にとって、それに至る手間を我々が一手に引き受けることはメリットになると考えています」と高木氏は続ける。買い手候補とのスケジュール調整を始め、細かなやりとりは基本的に同社が一手に引き受けてくれるので心強い。

もう1つは、教育者意識が強い人。これまで培ってきた教室の色、育ててきた生徒を大事に引き継いでくれることを重視する人がこれに当てはまる。

『セカチャレ』で塾の購入を考える人や企業は、経営する学習塾の店舗拡大や事業拡大を目指すだけではなく、全くの異業種からの参入も多い。教育という業界に魅力を感じ、ビジネスだけでなく社会貢献として子供の成長に寄与したいと考える人たちだ。

「『セカチャレ』は塾専門のサービスだからこそ、ビジネスだけではなくその想いを引き継いでくださる方とのコミュニティ形成を可能にしました。その中から厳選して買い手をご紹介できるので、教育者意識の高い方のご要望に応えられると考えています」と高木氏は語る。

売り手は、基本的には完全無料で『セカチャレ』を利用できる(ただし、申し込みから譲渡までを2ヶ月以内に済ませる場合はスピード料金として譲渡金の10%の支払いが必要)。首都圏以外は交通費など諸費用がかかるが、それ以外の費用は一切発生しない。また、売却の相談をしても、考えが変わった場合は無料でキャンセルができる。

売却したあと、今でも買い手と連絡を取り続けて、残った生徒がどういう進路に進んだかなどの報告を受けている人もいるそうだ。高木氏は言う。

「残す生徒のその後が気になり、売却を躊躇する方が多いのは事実です。『セカチャレ』は、きちんと連絡を取り合える環境を残しつつ、むしろよりよくしてもらえる方をご紹介するので、その点でも安心して取引ができます」

教育事業はお金では語れない部分が多い。生徒が一人でもいる限り教室を閉めないと言う人もいる。一方で、年齢の問題など限界を感じている経営者もいる。その中で、お金だけでなく、自身が作った塾、見守ってきた生徒の将来も含めてサポートしてくれるインフィニティライフは、買い手と売り手の最高の架け橋となってくれるだろう。